Hace mucho tiempo, vivían en una casita junto al río un anciano y una anciana. El anciano iba al bosque a buscar leña, mientras que la anciana lavaba ropa en el río.

Un día, mientras la anciana estaba junto al agua enjuagando la ropa, vio algo flotando por el río: ¡era un durazno enorme! Flotaba, girando de un lado a otro.

«¡Oh, qué durazno tan hermoso!», pensó la anciana. «¡Si pudiera atraparlo, sería un buen regalo para el anciano!» Se inclinó sobre el agua y extendió la mano, pero no lograba alcanzarlo. Entonces comenzó a aplaudir y a decir:

«El agua de allá es amarga,

Más cerca de mí, es dulce.

No vayas al agua amarga,

Ven hacia mí, a la dulce».

El durazno empezó a moverse en las olas y llegó justo hasta los pies de la anciana, donde se detuvo. La anciana, contenta, dijo: «¡Se lo llevaré al anciano! Comeremos el durazno juntos».

Recogió el durazno, lo puso en la canasta con la ropa y se fue a casa.

Al atardecer, el anciano regresó del bosque con un manojo de leña en la espalda.

– Bueno, anciana, ¿cómo te fue sin mí?

– ¡Ah, eres tú, anciano! Estuve esperándote todo el día. ¡Entra rápido, te tengo un regalo!

– ¡Vamos a ver, vamos a ver qué preparaste!

El anciano se quitó las sandalias de paja y entró en la casa. La anciana sacó el durazno, grande y pesado…

– ¡Mira!

– ¡Oh, vaya! ¿Dónde compraste un durazno tan maravilloso?

– No lo compré, ¡lo atrapé en el río!

– ¿En el río? ¡Es increíble!

Con estas palabras, el anciano tomó el durazno y comenzó a examinarlo por todos lados. De repente, el durazno se partió en dos mitades, y de adentro saltó un hermoso niño llorando fuertemente.

– ¡Oh! – exclamaron asustados el anciano y la anciana. – ¿Qué es esto?

Pero luego pensaron: «Siempre hemos lamentado no tener hijos. ¡Los dioses nos enviaron a este niño!»

La casa se llenó de alegría: el anciano empezó a calentar agua y la anciana preparó pañales. Bañaron al niño que encontraron. La anciana lo tomó en brazos, y él la empujó con fuerza.

– ¡Vaya, qué fuerte es!

Sorprendidos, el anciano y la anciana se miraron. ¡Qué hijo tan maravilloso les había tocado! Como había nacido de un durazno, lo llamaron Momotaro.

El anciano y la anciana criaron al niño con mucho amor. Ambos lo adoraban, y Momotaro crecía rápidamente. Ningún otro niño podía igualarlo. Pronto se convirtió en un héroe tan fuerte que no había nadie en toda la región que pudiera competir con él en fuerza. Pero el corazón de Momotaro era bondadoso, y respetaba al anciano y a la anciana como a sus padres.

Cuando Momotaro cumplió quince años, ya no había nadie más fuerte que él en todo Japón. Y comenzó a desear ir a otro país para probar su fuerza.

En esos días llegó a su región un comerciante. Había viajado por todo el mundo, visitado diferentes islas y tierras lejanas, y contaba historias muy interesantes. Entre sus historias, habló de la isla de Onigashima, ubicada más allá del mar, en el fin del mundo. Llegar allí tomaría muchos años. En esa isla vivían demonios en un castillo de hierro inexpugnable, donde custodiaban inmensas riquezas que habían saqueado en diferentes tierras.

Al escuchar sobre la isla de los demonios, Momotaro no pudo dejar de pensar en ella; decidió que llegaría hasta allí. Fue a casa y le dijo al anciano:

– ¡Déjame ir, padre!

El anciano se asustó:

– ¿Adónde planeas ir?

– Quiero ir de expedición a Onigashima – respondió Momotaro –. ¡Quiero expulsar a los demonios!

– Bueno, entonces, ¡ve! Es una causa noble.

La anciana también estuvo de acuerdo y agregó:

– El viaje será largo, y en el camino te dará hambre. No te preocupes, te prepararemos provisiones.

El anciano y la anciana sacaron un gran mortero al patio; el anciano tomó el mazo, la anciana trajo grano, y comenzaron a machacar mijo para hacer pasteles. Los pasteles les quedaron deliciosos. Para ese momento, Momotaro ya había terminado de prepararse. Se vistió con una capa de guerrero, se colocó la espada en el cinturón, y al otro lado colgó una bolsa con los pasteles de mijo. Luego, tomó un abanico de combate con dibujos de duraznos y, con reverencia, inclinó la cabeza.

– ¡Adiós, padre! ¡Adiós, madre!

– ¡Dales una buena lección a esos demonios! – le dijo el anciano como despedida.

– ¡Cuídate y protégete! – lo bendijo la anciana.

– ¡No se preocupen! Tengo pasteles como no hay en todo Japón – respondió Momotaro, y partió alegremente.

El anciano y la anciana salieron hasta la puerta y lo miraron hasta que desapareció a lo lejos.

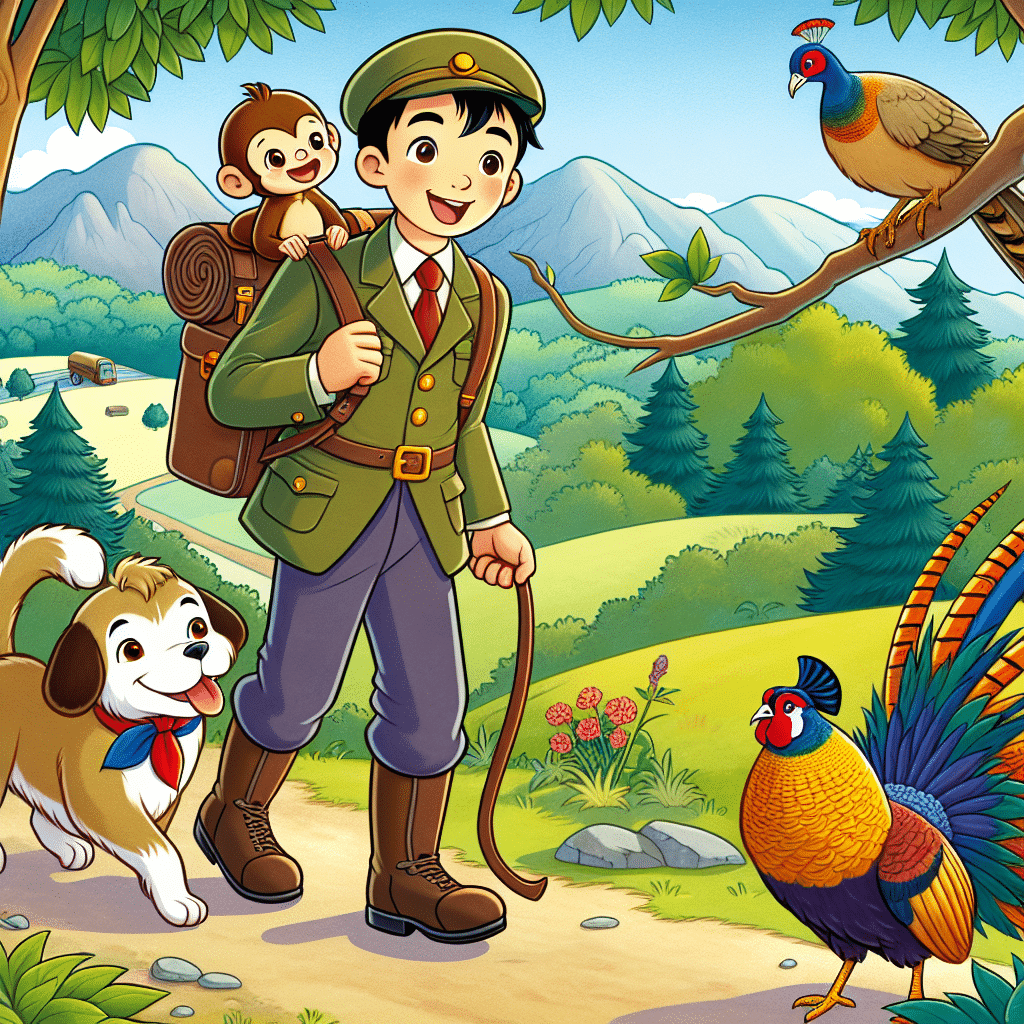

Momotaro caminó un buen rato hasta que llegó a una alta montaña. De repente, un gran perro salió ladrando de entre la hierba espesa. Momotaro volteó, y el perro, respetuosamente, hizo una reverencia y le preguntó con voz humana:

– Momotaro-san, ¿adónde te diriges?

– Voy de expedición a Onigashima.

– ¿Y qué llevas en la bolsa?

– Pasteles de mijo como no hay en todo Japón.

– Dame uno y te acompaño.

– ¡De acuerdo, ven! ¡Aquí tienes un pastel!

El perro comió el pastel y siguió a Momotaro.

Bajaron de la montaña, caminaron un poco y llegaron a un bosque. De repente, una gran mona saltó de un árbol con un fuerte grito. Momotaro volteó, y la mona le hizo una reverencia y le preguntó con voz humana:

– Momotaro-san, ¿adónde te diriges?

– Voy de expedición a Onigashima.

– ¿Y qué llevas en la bolsa?

– Pasteles de mijo como no hay en todo Japón.

– Dame uno y te acompaño.

– ¡De acuerdo, ven! ¡Aquí tienes un pastel!

La mona comió el pastel y también siguió a Momotaro.

Bajaron de la montaña, pasaron el bosque y llegaron a un amplio campo. De repente, un faisán voló del cielo y aterrizó frente a él. Momotaro volteó, y el faisán se inclinó con respeto y le preguntó con voz humana:

– Momotaro-san, ¿adónde te diriges?

– Voy de expedición a Onigashima.

– ¿Y qué llevas en la bolsa?

– Pasteles de mijo como no hay en todo Japón.

– Dame uno y te acompaño.

– ¡De acuerdo, ven! ¡Aquí tienes un pastel!

El faisán se comió el pastel y voló detrás de Momotaro.

Ahora, Momotaro tenía tres leales servidores: el perro, el mono y el faisán. Con los cuatro, el viaje se hacía más alegre. Caminaron por un buen tiempo hasta que, finalmente, llegaron a la orilla del mar. Allí, por suerte, encontraron un bote. Momotaro subió rápido, y tras él sus fieles compañeros.

– Yo remaré – dijo el perro, tomando los remos.

– Yo guiaré – dijo el mono y se sentó en el timón.

– Yo vigilaré el camino – dijo el faisán, acomodándose en la proa del bote.

El sol brillaba intensamente, y el mar resplandecía como un espejo. El bote avanzaba como una flecha lanzada desde un arco, como un rayo atravesando las nubes. Muy pronto, el faisán en la proa gritó:

– ¡Veo la isla, veo la isla!

Batió fuerte sus alas, se elevó en el cielo y voló hacia el viento. Momotaro miró en la dirección en la que volaba el faisán. A lo lejos, donde el cielo se unía con el mar, notó algo oscuro, como una nube. Pero cuanto más se acercaban, Momotaro veía con más claridad que no era una nube, sino la sombría isla.

Finalmente, dijo:

– ¡Ahí está, la isla Onigashima, justo frente a nosotros! ¡Miren!

– ¡Banzai, banzai! – gritaron emocionados el perro y el mono.

El bote ya estaba llegando a la orilla. A lo lejos, el castillo de los demonios se erguía, rodeado de imponentes rocas. En las enormes puertas de hierro se podían ver guardias. En el techo más alto, el faisán estaba observando en su dirección.

A otro le habría tomado muchos años llegar a la isla de los demonios, pero Momotaro apenas había pestañeado cuando ya estaba ahí.

Momotaro saltó a la orilla, y sus fieles compañeros lo siguieron. Al ver a los desconocidos, los demonios se asustaron y rápidamente se escondieron tras los muros del castillo, cerrando fuertemente las puertas de hierro.

Entonces, el perro corrió hacia las puertas, comenzó a raspar con sus patas y ladró con fuerza:

– ¡Eh, demonios, abran las puertas! ¡Ha llegado Momotaro desde Japón!

Los demonios escucharon estas palabras y temblaron de miedo. Con todas sus fuerzas se apoyaron en las puertas, negándose a abrir. En ese momento, el faisán descendió del techo y comenzó a picarles los ojos. Los demonios no aguantaron más y huyeron. Entonces, el mono escaló la alta muralla y abrió las puertas desde adentro.

Con un grito de batalla, Momotaro y sus compañeros entraron al castillo. En su encuentro apareció el jefe de los demonios, rodeado de una multitud de demonios pequeños. Todos empuñaban enormes garrotes de hierro y lanzaban gritos espeluznantes. Pero sólo parecían aterradores, pues cuando el faisán comenzó a picarles los ojos y el perro a morderles los pies, se agitaron y chillaron de dolor. Y cuando el mono sacó sus garras, gritaron aún más fuerte, arrojaron sus garrotes y huyeron en todas direcciones.

Solo el jefe de los demonios luchó hasta el final, pero Momotaro logró derribarlo. Se sentó sobre la ancha espalda del demonio, le sujetó el cuello con sus fuertes manos y le dijo:

– ¿Qué, llegó tu fin?

El demonio, sin aliento, empezó a llorar y pidió misericordia:

– ¡Déjame vivir! Te daré todas mis riquezas a cambio.

Momotaro lo soltó. Entonces, el jefe demonio abrió las bodegas y le entregó todos sus tesoros. Y esos tesoros no tenían igual en el mundo: había una capa de invisibilidad, una sombrilla mágica, la maza del dios de la fortuna, perlas preciosas, corales, escudos de tortuga, y muchos, muchos más objetos valiosos.

Momotaro colocó todos esos tesoros en el bote y, junto con sus tres compañeros, emprendió el regreso. El bote navegó aún más rápido que antes. Muy pronto llegaron a Japón.

Desembarcaron y cargaron todos los tesoros en una carreta. El perro se enganchó al frente para tirar, el faisán ayudaba jalando de un costado con una cuerda, y el mono empujaba desde atrás; así, entre los tres, lograron llevar la pesada carga.

Mientras tanto, el anciano y la anciana esperaban ansiosos a Momotaro en casa. Uno y otro repetían: «Ya debería estar de regreso».

Finalmente, llegó el día feliz en que Momotaro regresó a casa. Caminaba orgulloso al frente, y detrás de él sus leales compañeros traían el valioso botín. El anciano y la anciana, al verlo, se llenaron de alegría.

– ¡Este sí es un héroe! – exclamó el anciano con admiración –. ¡No tiene igual en Japón!

– ¡Qué bueno que regresaste sano y salvo! – dijo la anciana –. ¡Eso es lo más valioso!

Momotaro se giró hacia sus fieles compañeros y les preguntó:

– Bueno, ¿les dio miedo pelear con los demonios?

El perro ladró alegremente en respuesta, el mono se rió y mostró sus dientes blancos, y el faisán gritó «ken ken», se elevó y dio varias vueltas en el aire.

El día estaba claro, sin nubes, y los cerezos florecían exuberantemente en el jardín.